SECRETS D’ARTISTES

Ce que vous ne saviez (peut-être) pas sur Gustave Courbet

Chef de file du réalisme, Gustave Courbet (1819–1877) a traversé les époques grâce à ce qui demeure le geste le plus provocateur dans l’histoire récente de la peinture : L’Origine du monde (1866). Mais connaît-on si bien la vie du peintre, trop souvent réduit à la seule évocation du chef-d’œuvre ? Beaux Arts vous dévoile six de ses secrets d’artiste.

Il aimait les femmes, les peindre, les fréquenter, leur écrire… C’est d’ailleurs tout le sujet de l’exposition qui se tient jusqu’au 21 septembre à la bibliothèque de Besançon, consacrée à la correspondance tardive et érotique échangée entre Courbet et Mathilde Carly de Svazzema.

Pourfendeur de la bien-pensance, de la religion et de la bourgeoisie, le peintre, qui placarde le manifeste du réalisme à son exposition personnelle en 1855, est d’abord un campagnard, attaché à son terroir de Franche-Comté, un randonneur des chemins champêtres qui vise à redonner au peuple et au réel toute sa place dans la peinture. Voici six secrets pour mieux connaître la personnalité atypique de ce célèbre artiste.

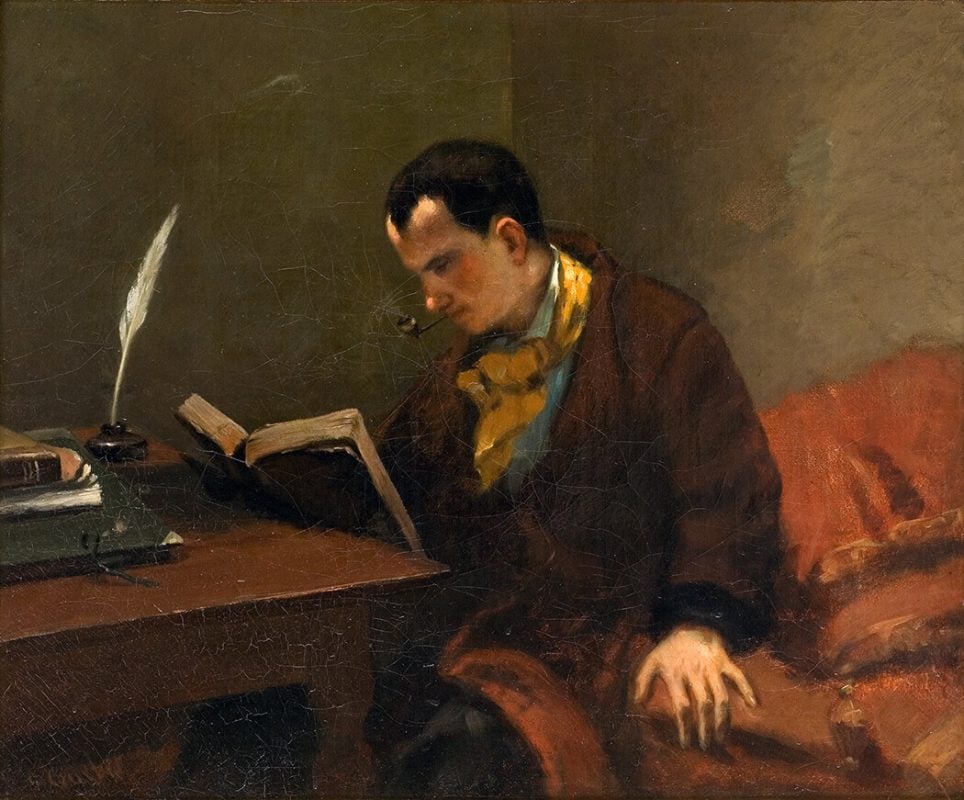

1. Il fut un ami intime de Charles Baudelaire

voir toutes les images

voir toutes les images

Gustave Courbet, Portrait de Baudelaire, 1848

Huile sur toile • 54,5 × 65,5 cm • Coll. musée Fabre, Montpellier

Dans son Exposition universelle de 1855, Baudelaire reproche à Courbet, comme à Jean-Auguste-Dominique Ingres, de mener une « guerre à l’imagination ». Le grand Charles savait dans la critique se montrer sévère, y compris à l’endroit de ses amis. Car le peintre et le poète se connaissent en réalité très bien, pour s’être rapprochés dans le Paris révolutionnaire de 1848, où tous deux soutenaient l’insurrection sans y prendre part. Courbet et Baudelaire se voient alors tous les jours au Café de la Rotonde où ils s’enivrent de bière. L’auteur des Fleurs du Mal rédigera même les notices des œuvres de l’artiste pour le catalogue du Salon de 1849, quelque temps après ravoir reçu de lui un portrait peint.

2. Il a réhabilité l’imagerie populaire

voir toutes les images

voir toutes les images

Gustave Courbet, La Rencontre ou Bonjour Monsieur Courbet, 1854

Huile sur toile • 132 × 150,5 cm • Coll. musée Fabre, Montpellier

Le réalisme de Courbet consiste d’abord en un refus de la peinture héroïque et de la sacralisation du genre historique. Son choix d’une peinture rustique et populaire est certes influencé par la découverte des Écoles du nord du XVIIe siècle, dans la place qu’elles accordaient aux scènes de genre. Mais la curiosité de Courbet ne s’arrête pas là : depuis les années 1940 jusqu’à nos jours, des auteurs tels Meyer Schapiro et Michèle Haddad ont souligné l’importance de l’imagerie d’Épinal dans les sources artistiques de Courbet, comme en témoigne la composition en frise d’Un enterrement à Ornans ou encore la figure du Juif errant auquel l’artiste s’identifie dans Bonjour Monsieur Courbet (initialement intitulé La Rencontre). Si l’on ajoute la proximité du peintre avec des caricaturistes tels que Honoré Daumier et André Gill, on mesure le champ de ses intérêts.

3. Il a fondé une (éphémère) école d’art à Paris

voir toutes les images

voir toutes les images

Gustave Courbet, L’Atelier du peintre, 1855

Huile sur toile • 361 × 598 cm • Coll. musée d’Orsay, Paris

En 1861, quelque temps après le Congrès d’Anvers où il a exposé sa profession de foi artistique, Gustave Courbet est approché par son ami le critique Jules-Antoine de Castagnary et de jeunes artistes afin qu’il tienne son école. Se refusant le titre de professeur, il accepte de tenir « un atelier commun, rappelant les collaborations si fécondes des ateliers de la Renaissance ». L’espace se situe rue Notre-Dame-des-Champs, à proximité de l’atelier d’Eugène Delacroix. Le programme de Courbet est ambitieux, fondé sur le rejet de l’académisme, proche des idéaux d’Arts & Crafts qui émergent de l’autre côté de la Manche. Mais la réalisation est décevante : peintre et théoricien de génie, Courbet n’est pas un pédagogue généreux, et arrive très tard auprès des jeunes, souvent encore embrumé de l’alcool nocturne. La quarantaine d’élèves ne gardera pas un souvenir impérissable de l’expérience, et pour cause : l’atelier ferme au début de l’année 1862, après quelques mois d’ouverture.

4. Le modèle de L’Origine du monde reste un mystère (mais on a des pistes !)

voir toutes les images

voir toutes les images

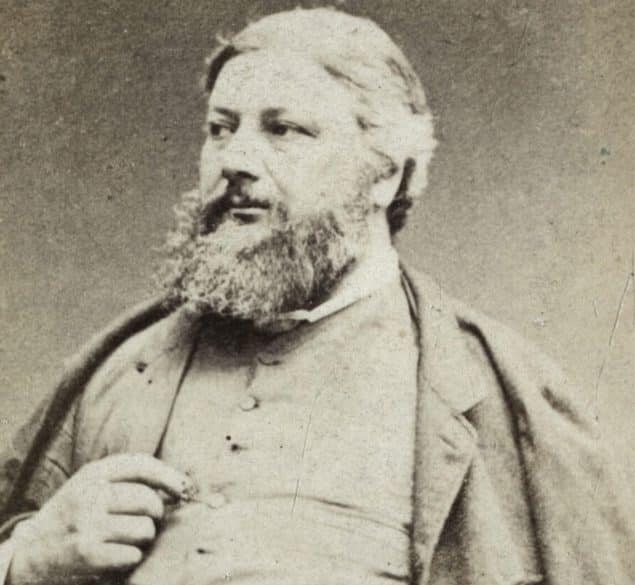

Paul Emile Pesme, Constance Quéniaux, 1861

Cachée aux yeux du grand public jusqu’à son entrée dans les collections nationales en 1995, connue pendant des décennies par un faux attribué à René Magritte, L’Origine du monde est sans doute l’une des toiles les plus mystérieuses qui nourrit son lot de légendes. Mais c’est surtout l’identité du modèle qui a fait couler beaucoup d’encre : on a longtemps cru qu’il s’agissait du sexe de Joanna Hiffernan, dite « Jo, la belle Irlandaise », ou d’une dame de la haute société, avant que Claude Schopp, spécialiste d’Alexandre Dumas, propose en 2018 la piste plausible de la comédienne Constance Quéniaux. Il demeure peu probable qu’un modèle tienne longtemps la pose impudique, tandis que le peintre travaillait aussi d’après sa mémoire et des prises de vue pornographiques, pour offrir une vision plus universelle du sexe de la femme.

5. Durant la Commune, c’est lui qui ordonne le dépôt de la colonne Vendôme (et il le paiera cher)

voir toutes les images

voir toutes les images

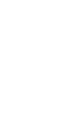

Nérac, Les Signes du Zodiaque, N°4. Le Taureau. G. Courbet. Exercice très dangereux (se méfier des Courbet…ures, 1871

Estampe • Coll. Musée Carnavalet, Histoire de Paris • CC0 Paris Musées Collection

D’un engagement timide en 1848, Gustave Courbet monte en première ligne lors de la Commune de Paris. À la proclamation de la République en 1871, le peintre, désormais iconique d’une jeune génération, est porté à la tête de la Commission des arts, comme le fut Jacques-Louis David en 1792. C’est à ce titre que Courbet ordonne le déboulonnage de la colonne Vendôme, monument commémoratif de l’armée napoléonienne et, par extension, symbole du pouvoir déchu de Napoléon III. Un geste qui lui coûtera cher : l’emprisonnement à Versailles et à Sainte-Pélagie, puis des dettes insolvables qui l’amènent à s’exiler en Suisse ses dernières années. Dans la noirceur de son quotidien, le quinquagénaire trouve du réconfort dans l’estime que lui portent alors les jeunes impressionnistes.

6. Il était aussi un grand amateur et connaisseur de fleurs

voir toutes les images

voir toutes les images

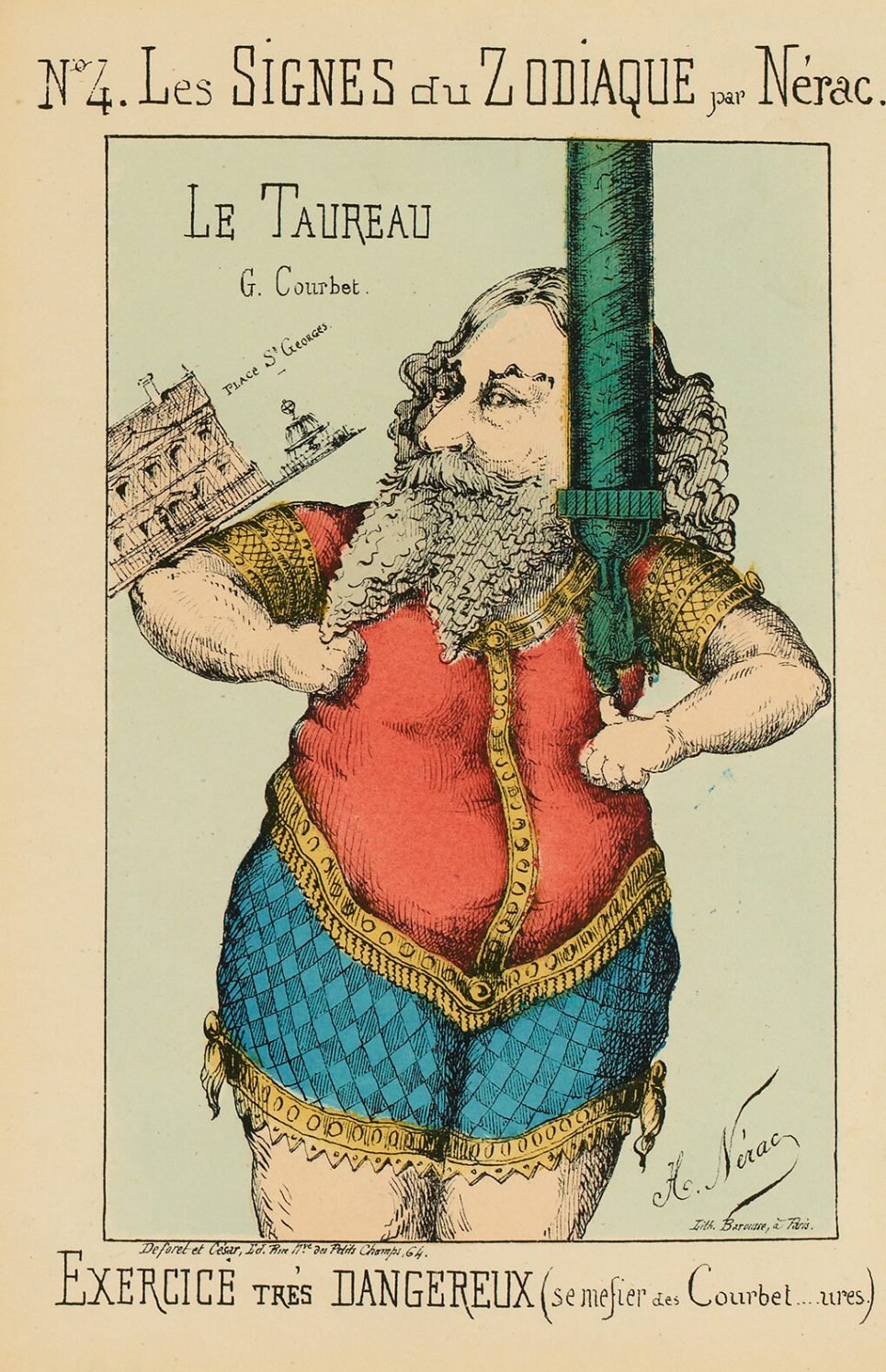

Gustave Courbet, Le Treillis ou La Femme aux fleurs, 1862

Huile sur toile • 109,9 × 135,3 cm • Coll. Toledo Museum of Art

On imagine Courbet comme un rustre et un ivrogne – et il faut dire que le peintre lui-même a cultivé cette image de buveur de bières et d’obsédé sexuel. Il était pourtant d’abord, et avant tout, un amoureux de nature et de paysage, attaché aux souvenirs d’enfance dans le jardin de la ferme de Flagey dans le Doubs, et aimant s’extraire de la ville pour se ressourcer à Honfleur ou dans l’Hérault, chez Alfred Bruyas. Parmi les passions de l’artiste, figurent ainsi les fleurs dont il se révèle être un fin connaisseur. Il n’hésite d’ailleurs pas à en offrir, sous forme de tableaux, à son admiratrice Gabrielle Borreau (Fleurs, 1871) comme à son ami Charles Baudelaire (Bouquet d’Asters, 1859).

Courbet, les lettres cachées. L’histoire d’un trésor retrouvé

Du 21 mars 2025 au 21 septembre 2025

Bibliothèque municipale de Besançon • 1 Rue de la Bibliothèque • 25000 Besançon

memoirevive.besancon.fr

Paysages de marche. Dans les traces de Rousseau, Courbet, Renoir, Cézanne et les autres

Du 28 juin 2025 au 16 octobre 2025

Musée Courbet • 1, place Robert-Fernier • 25290 Ornans

www2.doubs.fr

1225011